Artisti: Nobushige Akijama, Minou Amirsoleimani, Adriana Blaszczyk Kych, Valérie Buess, Vito Capone, Francesca Castaldi, Luciana Costa Gianello, Teo De Palma, Augusto De Stasio, Antonio Di Michele, Krystyna Dyrda-Kortyka, Vittorio Fava, Simonetta Ferrante, Delio Gennai, Stefano Giovandone, Franco Giuli, Salvatore Giunta, Paolo Gobbi; Francesco Granito, Guntel Hädeler, Trude Kränzl, Beppe La Bianca, Bara Lehmann-Schulz, Miriam Ladono, Matteo Manduzio, Sandra Marconato, Anna Massinissa Magini, Maren Marie Mathiesen, Rosalba Maritatonna Tana, Anna Moro-Lin, Guido Pecci, Guido Pensato, Teresa Pollidori, Lydia Predominato, Jytte Rasmussen, Fernando Rea, Pilar Roca, Claudio Schiavoni, Joanna Stokowska, Pradunna Tana, Mimmo Totaro, Franco Zingaretti

Quando si affronta l'ampio territorio della ricerca contemporanea che si riconosce, sia pure con doverosi distinguo, nella definizione di libro d'artista, non si può non constatare un'iniziale difficoltà nell'analisi, generata in uguale misura dall'oggetto in esame, dall'atteggiamento critico e inevitabilmente dagli strumenti di approccio metodologico. La sensazione è quella di trovarsi di fronte ad un fenomeno sfuggente nella sua determinatezza, con il risultato di racchiudere sotto la stessa sigla lavori distanti tra loro sia nelle premesse concettuali sia negli esiti formali. Infatti, appena si supera il limite riservato alla ristretta cerchia degli addetti ai lavori, artisti, operatori e studiosi, ci si ritrova completamente invischiati nella necessità di tornare ogni volta a circoscrivere il campo dell'azione e della riflessione, perché come ribadiva già più di trenta anni fa Kostelanetz in un saggio sull'argomento: "Un inconveniente del termine libro d'artista consiste nel fatto che esso definisce un'opera d'arte attraverso la professione (o formazione) del suo autore piuttosto che attraverso le qualità del libro stesso" 1. Infatti, a partire dalla terminologia in uso di origine anglosassone (artist's book), che sembra voler porre l'accento fin dall'origine sull'ambiguità della lingua, per arrivare all'eterogeneità della produzione e alla molteplicità di atteggiamenti e obiettivi che ne contraddistinguono il crescente sviluppo, la pratica del libro d'artista rappresenta la possibilità di materializzare l'irregolare stratificazione di linguaggi differenti connessi al pensiero estetico e, soprattutto, la necessità di una continua contaminazione tra essi, in rapporto anche allo sviluppo dei nuovi media, che a partire dalla seconda metà del XX secolo rappresentano per l'arte un'importante occasione di confronto.

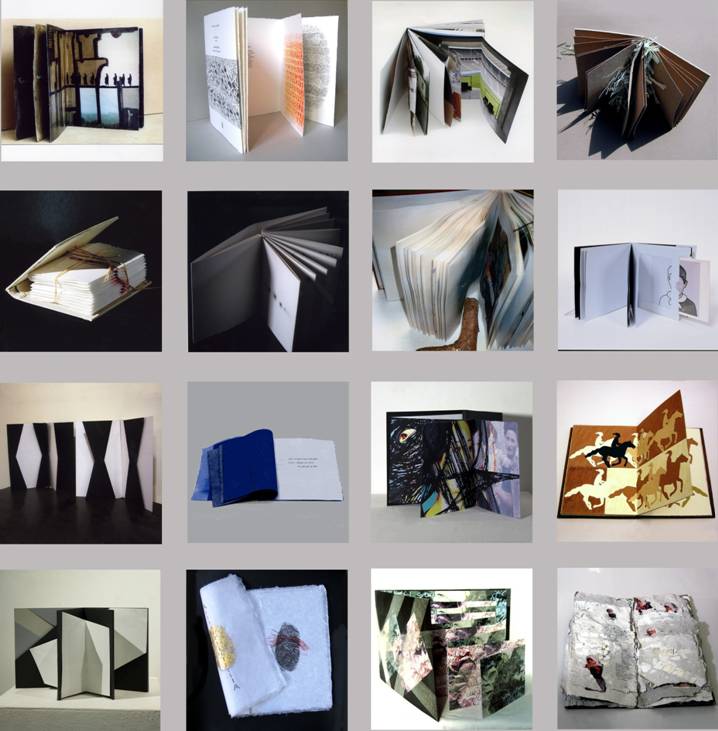

In questi ultimi anni molte volte sono stata sollecitata a spiegare la natura del libro d'artista, esperienza che ha attraversato e continua ad attraversare trasversalmente movimenti, tendenze e raggruppamenti, con un esponenziale incremento di interesse negli ultimi decenni, e conseguentemente ho provato a elaborare una definizione capace di esemplificare l'articolazione concettuale che si nasconde dietro quest'espressione, che pur nella sua assoluta specificità sembra sempre aver bisogno di ulteriori spiegazioni. Seguendo le indicazioni di numerosi studiosi che prima di me hanno offerto indagini molto puntuali ed accurate sull'argomento2, è possibile suggerire una suddivisione tra libro come soggetto e libro come oggetto, a sottolineare l'ampio arco di soluzioni operative e formali comprese tra i due poli differenti del livre de peintre, che nasce dall'illustrazione di un testo letterario stampato in raffinatissime e preziose edizioni limitate e numerate, e del libro-oggetto, esemplare unico o comunque in pochi multipli, realizzato non esclusivamente in carta, ma utilizzando sempre più spesso materiali anomali ed eterogenei.

Sul filo delle sistematiche analisi che a partire dalla seconda metà degli anni '60 ad oggi si sono susseguite, proponendo lucide analisi e numerosi organici tentativi di sistematizzazione3, ho finito con affermare che non esiste una definizione univoca di libro d'artista, ma che la dicitura racchiude a fatica una vastissima e difforme produzione, che è l'inevitabile estrinsecazione di differenti posizioni teoriche di partenza e di arrivo, tanto che talvolta per chiarire, anche se ogni eccessiva semplificazione non può che impoverirne inevitabilmente il significato, ho suggerito di usare l'espressione arte in forma di libri. Quest'ultima pur non riuscendo a restituire completamente la complessità del fenomeno, la sua intrinseca multidisciplinareità e il costante riferimento ad altri media, certamente contribuisce a chiarirne il carattere, collocandolo all'interno della struttura formale dei libri, che non può né deve essere intesa come un modello rigido, quanto piuttosto come fertile luogo di interferenza, integrazione, commistione e confronto in nome dell'arte.

Il libro d'artista è opera, che può parlare da sé e di sé, mostrando la prassi creativa, il modo in cui è stato scritto, disegnato, dipinto, inciso, fotografato, stampato, modellato, assemblato. La complessità dei processi operativi, l'uso di materiali ortodossi o inusuali, le implicazioni concettuali rendono difficile la definizione dei confini, ma allo stesso tempo meglio suggeriscono il senso di una pratica diffusa, che, metabolizzando le radicali trasformazioni dei linguaggi artistici, affiorate e materializzatesi nel corso del XX secolo, si presenta ora come il paradigma delle mutazioni in corso.

Il libro si libera, infatti, di ogni aspetto di comunicazione specificamente libraria, divenendo soggetto e contemporaneamente oggetto, continuando a custodire, non come semplice citazione di una storia, il senso più vero della cultura originaria, per declinarlo verso altri sviluppi e aprire la strada ad una sperimentazione sempre più profondamente extralinguistica, che attraversa quasi tutte le avanguardie dell'inizio del '900 e ancor più le neoavanguardie della seconda metà del secolo scorso.

Il libro d'artista è luogo di ricerca e sperimentazione, al punto che può anche essere illeggibile, come la serie di libri che Bruno Munari propone nel 1950 alla Libreria Salto di Milano, in cui le parole lasciano lo spazio alla comunicazione visiva e tattile, rinunciando definitivamente alla comunicazione testuale a favore di quella estetica. O ancora come il libro Piero Manzoni the life and the works del 1962, in cui l'autore presenta cento pagine bianche per eliminare ogni filosofia della parola e proporre, come sottolinea Celant 4, la tabula rasa, il luogo privilegiato da cui partire per andare oltre.

Per questi motivi non è difficile comprende le ragioni per cui, nel corso del XX secolo, la pratica del libro d'artista è diventata esperienza fondante nei differenti percorsi legati alla contemporaneità, tanto che sempre più spesso le pagine di un libro sono intese dagli artisti come possibilità di nuove sperimentazioni, sia pure strettamente connesse alle soluzioni linguistiche legate alle singole tematiche progettuali e alle conseguenti scelte operative.

Prendendo in esame l'argomento relativo alla produzione dei libri d'artista, comunemente si cita lo spartiacque delle seconde avanguardie come imprescindibile momento di sviluppo di una specifica consapevolezza espressiva, mentre se ne ricercano le radici nelle avanguardie storiche, quando si fa ineludibile la necessità di uscire dai limiti imposti dai tradizionali strumenti espressivi, per confrontarsi con nuove ragioni operative, altre modalità e strategie di comunicazione.

Nell'ampio campo di azione delimitato dalle esperienze artistiche a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è, infatti, facilmente rintracciabile la volontà di creare un libro in cui forma e contenuto si presentano inscindibilmente uniti, tanto che l'una può essere espressione inequivocabile dell'altra, per materializzare visivamente non solo il ritmo del testo scritto quanto, soprattutto, il suo senso profondo. Nel 1897 Stéphane Mallarmé su Cosmopolis pubblica in via sperimentale Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, editato poi nel 1914 per le Editions de la Novelle Revue Française, che rappresenta l'inizio di un'analitica riflessione sul libro, in cui forma e contenuto si relazionano dialetticamente, per rendere immediatamente visibile il valore della poesia, e apre simbolicamente la strada alla nascita del libro inteso inequivocabilmente come luogo privilegiato di ricerca, con l'obiettivo di superare la vuota letterarietà delle parole 5.

Mallarmé, infatti, studia una particolare composizione tipografica, che variando i caratteri della scrittura e introducendo degli spazi bianchi tra una parola e l'altra è capace di enfatizzare il ritmo del verso. La spaziatura, il formato delle lettere e della pagina assumono una significazione idealistica, per svelare la scansione dell'intera composizione e, soprattutto, il suo valore visivo.

A sviluppare in stretta relazione con le sperimentazioni dell'avanguardia l'assoluta novità dell'intuizione del poeta francese è Filippo Tommaso Marinetti che dichiara guerra al libro tradizionale, inequivocabile simbolo di quella cultura passatista violentemente avversata6. Il seme della lezione simbolista nel campo futurista produce quella rivoluzione della comunicazione, che si materializza nelle parole in libertà prima e poi nelle tavole parolibere, che del libro futurista sono l'innovativa struttura portante.

Tuttavia le sperimentazioni denominate in seguito libro d'artista, senza nulla togliere ai precedenti futuristi e dadaisti, che riescono ad affermare l'idea di libri in cui forma, composizione tipografica e dialettica testo/immagini sono indissolubilmente legati, risalgono ai primi anni sessanta, momento in cui molti cominciano a interessarsi contemporaneamente alle potenzialità artistiche di tale mezzo. Soltanto nel secondo dopoguerra, infatti, il libro inteso come privilegiato luogo di ricerca acquista la definitiva coscienza di sé e l'identità che meglio lo definisce. La critica rintraccia, anzi, una data di nascita specifica, anche se puramente esemplificativa, nel 1962, anno di uscita di 4 libri capostipiti: Twentysix Gasoline Stations di Ed Ruscha, Topographie anecdotée du hasard di Daniel Spoerri, Dagblegt Bull di Dieter Roth, e Moi, Ben je signe di Ben Vautier, la cui forza e importanza non stanno tanto in ciò che contengono e raffigurano, ma nella consapevolezza degli autori di aver proposto attraverso essi un nuovo modo di operare, che si presenta immediatamente rivoluzionario, proponendo il libro come spazio alternativo per l'esperienza artistica.

Nel percorso di approfondimento delle problematiche di sperimentazione legate all'arte contemporanea, che la Fondazione Banca del Monte Siniscalco Ceci di Foggia sta promovendo da alcuni anni, non poteva perciò mancare un'incursione nel territorio di ricerca legato al libro d'artista, con l'intento di offrire al pubblico un vivace spaccato di quanto è stato prodotto in questi ultimi anni in Italia, dove si sta vivendo una nuova importante stagione creativa, dopo quella straordinaria degli anni sessanta e settanta.

Per questa nuovo appuntamento espositivo, che già nella scelta del titolo Rigorosamente libri.. evidenzia una chiara attitudine nel porsi rispetto a questa specifica area tematica senza alcuna volontà di sistematizzazione, l'ipotesi iniziale di lavoro è stata la necessità di costruire una ricognizione circoscritta da precise linee guida, nella consapevolezza dei limiti imposti dalla vastità del fenomeno, con l'intento di restituire non solo la complessa articolazione concettuale, quanto anche l'eterogeneità delle soluzioni progettuali e delle scelte metodologiche, che ne rappresentano la specificità.

Non c'è stato quindi alcun desiderio di sviluppare una ricognizione organica sulla sperimentazione connessa al libro d'artista, né di elaborare una classificazione delle innumerevoli metodologie di lavoro, che lo caratterizzano. Tanto meno il tentativo di proporre uno schema, inevitabilmente inadatto a contenere non solo la problematicità delle iniziali asserzioni speculative, ma anche la disomogeneità delle soluzioni progettuali e, soprattutto, le ragioni della molteplicità espressiva. A guidarne la costruzione è stato semmai il proposito di tracciare una linea capace di attraversare trasversalmente le proposizioni teoriche, i percorsi operativi e gli esiti formali che si sono sviluppati con tempi e modalità differenti.

L'assunto che è alla base di questa nuova esperienza critico-curatoriale è, infatti, il desiderio di offrire una prospettiva ampia sulla pluralità dei linguaggi attraverso cui si materializza la sperimentazione strettamente connessa al libro d'artista e per questo motivo è stato chiesto il contributo di alcuni archivi che operano da anni nel nostro territorio, con l'obbiettivo di evidenziare il lavoro svolto e il ruolo giocato. Sono, infatti, cinque realtà pubbliche e private che rappresentano emblematicamente la complessità di quegli approcci, di quelle intenzionalità e di quelle realizzazioni che definiscono le operatività tangenti o divergenti, i criteri metodologici e gli obiettivi progettuali di tutti coloro che hanno scelto di confrontarsi con il libro d'artista, inteso come luogo ideale capace di contenere, in un formato flessibile e mutevole, immagini, testi, segni e, soprattutto, la loro incessante ibridazione, a rappresentare quella necessità di continua sperimentazione che è la sostanza del fare arte.