ERRARE: perpetuazione di movimento senza meta o coazione all’errore?

di Alberto Balletti

In questo momento storico la memoria necessita del coinvolgimento di tutte le riserve di energie che solo assieme le arti potranno darle, in un viaggio dentro la simbologia ancestrale dell’umanità, come attraversamento della cultura.

Questa difesa deve articolarsi in progetto, dentro l’ideazione di connessioni culturali. Ora la sosta, quella che nella cultura giapponese è definita come lo scendere dentro il pozzo per rincontrare sé stessi, serve a presentificarci le priorità. Solo la rielaborazione di vie che riaprano passaggi tra un luogo e l’altro del linguaggio, potrà protenderci verso percorsi di senso dinamici e propositivi. Se questa tensione esiste ancora, va mantenuta, riconosciuta, nell’apertura di pertugi locali di attraversamento, inventando di volta in volta equilibri precari e affatto definitivi come quelli delle arti e dell’espressione. Riordinarli secondo nuove categorie grammaticali, che solo il desiderio provocato dallo sconvolgente incontro dei diversi generi di linguaggio, narrativo e visivo, ci proporrà quali nuovi termini su cui riflettere, di nuovo, sulla soglia in penombra, dove ancora le cose ci parlano.

La stessa identità non è più unitaria né deve essere coerente in senso formale rigoroso. E’ mobile, snodata, itinerante, ricca, imprevedibile. E’ identità multipla, overlapping, capace di svilupparsi, sovrapporsi, intersecarsi al di là di ogni veto logico formale.: “ Un asino che parte non torna mai come un cavallo”.

Con questo coraggio dovremo affrontare le opere di questa mostra. Perché le idee degli artisti ci concepiscono al mondo ed alla loro luce esso ci appare come visione condivisibile.

Così deve essere stato fin dall’inizio, quando la terra apparve alla vista del primo pensiero che la rigenerò come “Mondo”, come città, luogo vissuto dagli uomini e con un nome. Forse furono proprio le prime visioni urbane del mondo a rendere necessaria la loro comunicabilità? Ma questa visione poteva essere condivisibile? La prima espressione deve aver sollevato prima un dubbio: “Pronto? Con chi parlo?” Almeno questo piccolo dubbio con cui inizia sempre una comunicazione: “Mi senti? Sono in linea?”.

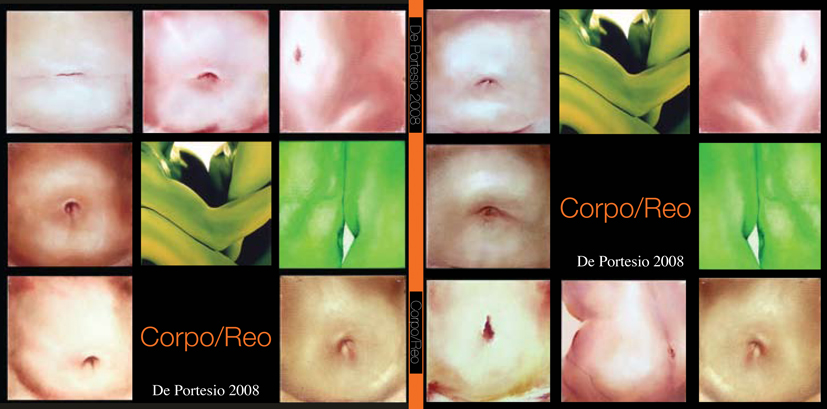

Vale anche oggi: l’apparire a sé come agli altri è il luogo dove la differenza ci lascia irrisolvibili come una macchia. Lo spazio non basta, è abolito, niente separa più i corpi dal nulla, vortice stretto e terribilmente vissuto, ma al tempo stesso invivibile. Comunicanti in un attrito quotidiano di dispendio di inutilità, pira che brucia il nostro dio di carne, il proprio corpo. Ora corpo posseduto da sè. Ma cosa è successo, siamo recidivi al solo voler ritentare la connessione?

Nella società massificata della comunicazione estesa al globale é difficoltoso individuare una condivisione semantica intorno al significato di “corpo” e di “Urbe”.

Con evidenza lo riscontriamo nella pubblicità, la quale non prende in considerazione il significato di corpo nell’accezione legata alla invalicabile soglia dell’ombra che, se pur residualmente, l’io solitario si è sempre dato come appuntamento con se stesso, con la sua natura di essere mnemonico recluso nello ialino grattacielo del sè, inevaso perché minato, incendiato, isolato.

La dimensione mnemonica ci incarna senza risponderci alla domanda: ”Dove si va?”. Lasciandoci ovunque e da nessuna parte. Forse è vero che nessun corpo avrebbe senso senza nostalgia, ossia letteralmente senza sofferenza alla vista del luogo degli altri da sè, il tessuto connettivo urbano. Vibrazione e tensione permanente fra i due poli opposti e simmetrici: il dentro, l’interiorità e il fuori, l’esteriorità.

Nel lavoro degli artisti si sente un sibilo d’allarme: probabilmente non è vero che siamo stabilmente là dove siamo. Nello strip-tease, che il quotidiano ci costringe a fare, vi è la rivelazione dell’inutilità di nasconderci a chi ci conosce troppo bene: cioè a noi stessi ed all’ineluttabile dominio della nostra molteplicità.

La contemporaneità, lacerante e oppositiva della storia soggettiva, è fatta di più strati, ma è anche da considerare come opportunità per la possibile nascita di progetti estremi, condotti su strade individuali di composizione e orientamento del luogo dell’arte. Costretti in questo solitario corpo verso un destino che sappiamo finito, ne ignoriamo ormai il sapore, l’odore.

In effetti, proprio questa natura di accumulatori di storie, più che di esperienze concretamente spendibili in termini di sopravvivenza, ci vede spesso costretti a partire, a lasciare il luogo dove l’esperienza diretta delle relazioni è, per l’appunto, più praticabile e più proficua, verso una cognizione fallimentare, sostitutiva del dilemma, ma efficace placebo: oggi non si può più sporgere la propria identità verso qualcosa di inedito, non pubblico, significare senza che qualcono sostituisca i nostri luoghi conosciuti con paesaggi nuovi, imbarazzanti, spaesanti, ma probabilmente altrettanto concreti, proprio perché non siamo più spinti oltre la ripetizione del sé. Oltre all’ego della propria anima presunta innocente.

Il fatto è che la contemporaneità ci vincola a ritrovare ovunque luoghi stereotipi della nostra lasciata o perduta identità. Ci ritroviamo sostituiti per parti dal rumore e dal lamento di tutti i giorni, che ci impone contro la forza di un là fuori.

In questo scritto voglio ipotizzare che una nicchia sopravviva nell’imprevisto quotidiano: nello spostamento più tranquillo, ma capace di riaccenderci alla nostra stessa presenza mentale, salendo in autobus, piuttosto che perdendo un treno o il portafoglio, con l’orgoglio improvviso di non aver perso sé stessi. Nell’incidente forse si ritrova un’altra parte di noi stessi che si pensava definitivamente smarrita.

Dentro una quotidianità che ci elimina vilmente, privandoci della gestualità eroica dell’arbitrarietà, confinandoci in un teatrino dove le repliche sono gestite fin dalla scelta cromosomica della sessualità del nascituro, auspico il ritorno della grande “menzogna” classica: che riparta quell’Ulisse. Lui, almeno nei sogni, agita il nostro residuo di resistenza per non soccombere in una genuflessione poco eroica, a cui derogare il funzionamento del nostro corpo. Il cui prezzo è una considerevole rinuncia al nostro stesso sistema mnemonico: quel nucleo è oggetto di pressioni del mercato e scissioni etiche e religiose nella nostra cultura. La divisione tra mente e corpo di cui la produzione e il commercio industriale e mediatico nell’ottica del consumo si sono posti come obiettivo fin dai loro esordi.

Dobbiamo perderlo. Rinnovarci perdendosi, come veleno fresco, che di nuovo sceglie voglia di sé: non c’è rimedio all’abbandono.

Stando contro l’amore dato in un volo di sola andata, per ritornare a sé specchiati nell’altro, l’altro da sé, violento e deciso usurpatore della integrità conservativa di un io, ormai spacciato e sostituito.

Dovremo rinominare un corpo preso in prestito dai mass-media, gli stessi che lo hanno escluso come imperfetto, rendendolo malato, anoressico di voglia di sé? No! Nominare senza etichette, il nostro corpo, solo fattualmente nostro, solo oggetto ad essere veramente consumato da noi stessi nell’arco della nostra vita. Per non consegnarlo più ad un sistema che lo renda target dei sondaggi di piazzisti spregiudicati.

Dalla parte di un corpo altrimenti condannato alla costrizione del suburbio, dentro metropoli contenitori del mondo, all’alienazione della periferia di un sistema commerciale che, usando il corpo, lo trascende. Rifiutando repliche di comportamento che lascino controllato il soggetto dentro la società. Ritrovando il desiderio finalmente dissociato dai congegni del consumo e del consenso perché macchiato di sé, che cessa d’essere mediatore di ruoli e nel corpo dell’altro sul finale si ritrova, in una vertigine creata dal tentativo di distruggere per un istante la stabilità della percezione. Arbitrariamente infliggere alla coscienza una vertigine voluttuosa perché si esige un pretesto per incidere ancora.